Легче снести десяток порицаний, чем выслушать одну сомнительную похвалу.

Новый календарь Простофили Вильсона

Отплыли из Гонолулу.

Из моего дневника.

2 сентября. — Стаи летучих рыб — легкие, изящные, гибкие и ослепительно белые. Когда они озарены солнцам кажется, будто летят серебряные ножики. Эти рыбы способны пролететь сотню ярдов без передышки.

3 сентября. 9°50′ северной широты; за завтраком. Идем к экватору под углом. Пассажиры, никогда не пересекавшие экватор, в большом волнении. Да и я предпочел бы это удовольствие всему на свете! Вчера вечером вошли в «штилевую полосу» — неожиданные ливни, переменные ветры, сменяющиеся полным затишьем, зыбь на море, пароход качается, как пьяный, — все это порой наблюдается и в других местах, но в штилевой полосе — обязательно. Полоса, которая опоясывает земной шар и называется штилевой, имеет 20° ширины, а линия, называемая экватором, проходит по самой ее середине.

4 сентября. — Вчера вечером было полное лунное затмение. Луна начала закрываться в половине восьмого. Когда она закрылась совсем — или почти совсем, — от нее осталось только выпуклое темно-розовое облачко с изрытой поверхностью, обрамленное кольцом, — совсем как шарик клубничного мороженого. Когда луна открылась наполовину, она была похожа на золотой желудь в его чашечке.

5 сентября. — Сегодня в полдень подойдем к экватору. Один матрос объяснил молодой девушке, что мы движемся медленно, потому что взбираемся по выпуклости к центру земли; зато когда перемахнем через экватор и будем плыть под уклон, мы полетим со скоростью ветра. На другой день девушка, услышав слово «бак» — носовая часть верхней палубы, — спросила матроса, что это такое, а он ответил, что это сосуд, в котором кипятят воду. У этого человека большие запасы знаний, и девушка того и гляди все их из него выкачает.

Полдень. — Пересекли экватор. Издали казалось, будто через океан протянута синяя лента. Кое-кто из пассажиров фотографировал ее. Мы не выполняли дурацких обрядов — никаких дурацких шуток, никаких грубых развлечений. Подобные потехи отжили свой век. Бывало, наряженный Нептуном матрос выходил со своей свитой на нос судна, намыливал и брил всех, кто впервые пересекал экватор, а потом подвешивал этих бедняг к ноку реи и трижды окунал их в море. Развлечение считалось забавным, а почему — никто не знает. Впрочем, это неверно. Мы знаем почему. Оно никогда не было бы забавным на суше; ни одна деталь комических представлений, устраиваемых на борту корабля, чтобы ознаменовать переход через экватор, не была бы забавой на земле, — сухопутные крысы сочли бы их плоскими, ничуть не остроумными. Но на море, когда плывешь очень долго, даже сухопутные крысы изменяют свое мнение. Однообразие такого плавания пагубно сказывается на умственных способностях, и люди вскоре доходят до того, что готовы предпочесть любую детскую забаву любому разумному занятию. Иной раз просто диву даешься — какие ребячества затевают взрослые на море, с каким увлечением им отдаются и какое получают от итого удовольствие! Но, разумеем я, это только в дальнем плавании. Ум постепенно становится вялым, ленивым; утрачивается привычный интерес к повышенным предметам; его способны расшевелить только грубые шутки и веселят только дикие, бессмысленные нелепицы. Пассажир короткого плавания не успевает принять столь неприглядный облик: у него просто нет времени опуститься до такого жалкого уровня.

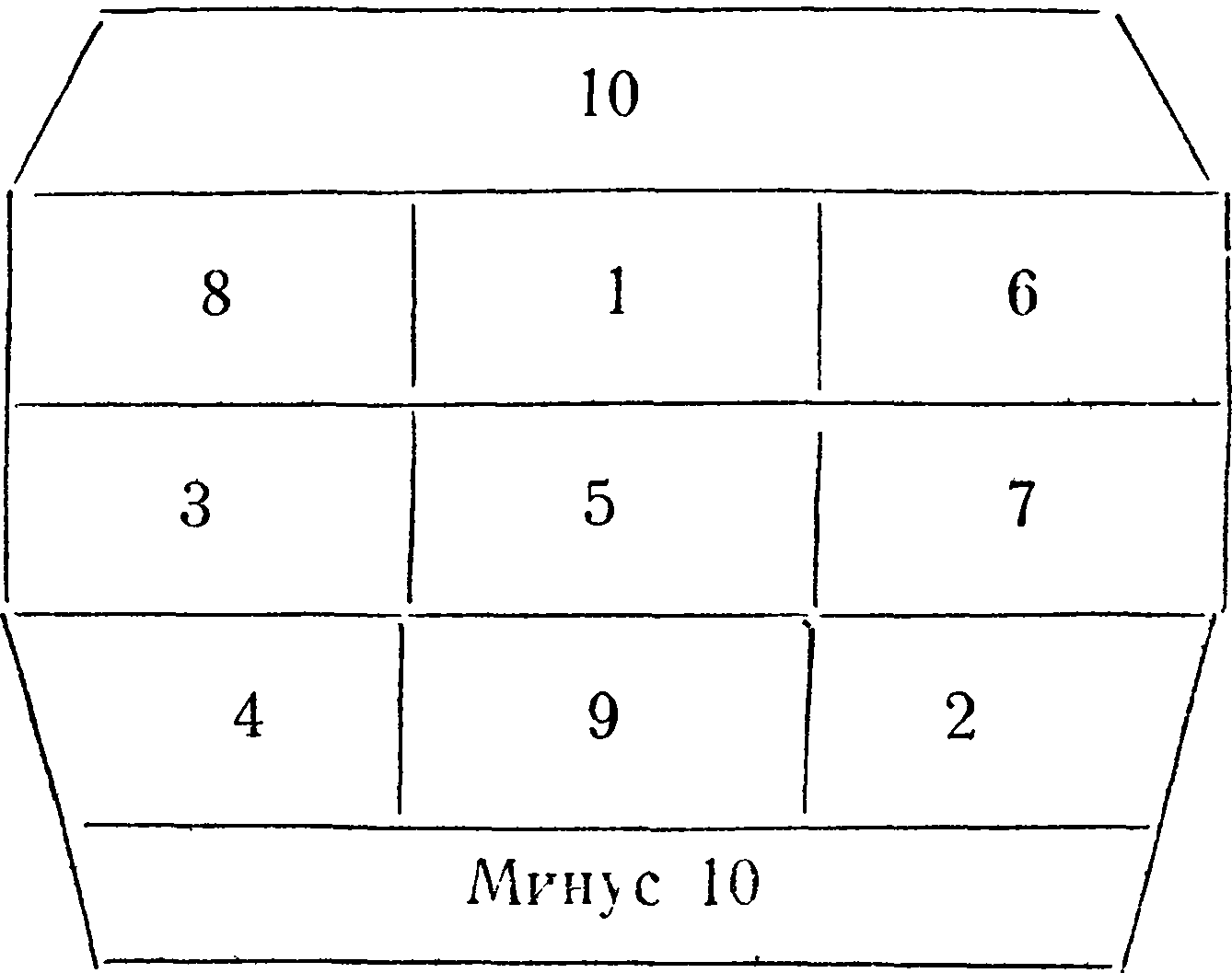

В коротком плавании главный моцион пассажиров — «лошадиный бильярд». Превосходная игра. Мы развлекаемся ею и на нашем пароходе. Кто-нибудь рисует мелом на палубе такую фигуру.

Игрок вооружается клюшкой, похожей на палку от метлы с деревянным серпом на конце. Этой клюшкой он толкает плоские деревянные диски величиной с блюдечко, стараясь ударить с такой силой, чтобы этот диск пролетел футов пятнадцать — двадцать по палубе и остановился в одной из клеток. Если к концу первого кона его оттуда не выбьют, игроку засчитывается столько очков, сколько показывает цифра в клетке, куда он попал. Задача противника — выбить его оттуда и на его месте оставить свой диск, — особенно если тот лежит в клетке 9 или 10 или с другой большой цифрой; ну а если диск попал в «минус 10», он должен его «перекрыть» — загнать свой фута на два дальше, чтобы помешать противнику выбраться из этого злосчастного места и улучшить свое положение. Итог подводят после каждого кона. Иногда все бьют удачно, и все четыре диска каждого из играющих идут в счет; бывает, что один или несколько застрянут на меловой черте, и их не засчитывают; и очень часто все терпят крах — ни один диск не попал в клетку. Как бы там ни было, итог подводят, и игра продолжается. Выигрывает тот, кто набрал сто очков, а занимает это от двадцати до сорока минут — в зависимости от состояния моря и от удачи. «Лошадиный бильярд» — игра азартная, и толпа зрителей награждает игроков дружными аплодисментами за каждую удачу и громким смехом за промах. Она требует ловкости, но с ловкостью неизменно вступает в единоборство качка на море, что и придает игре элемент случайности, и потому исход во многом зависит от везения.

Мы провели несколько грандиозных турниров на звание «чемпиона Тихого океана», в которых участвовали чуть ли не все пассажиры — мужчины и женщины- и все офицеры судна, и мы обеспечили себе на много дней захватывающе интересное развлечение и убийственный моцион, — для этой игры нужна поистине лошадиная сила.

Насколько эта игра зависит от удачи, нагляднее всяких описаний покажет вам итог одной из заключительных игр первого турнира. Все потерпевшие в пей поражение вышли победителями в предыдущих встречах, и некоторые даже со значительным перевесом.

Чейс — 102

Мисс С. — 105

Тэйлор — 109

Томас — 102

Кумбер — 106

Миссис Д. — 57

Миссис Т. — 9

Дэвис — 95

Ропер — 76

Чейс — 98

Мортимер — 105

Клеменс — 101

Мисс С. — 108

Клеменс — 111

Судовой врач — 92

Тейлор — 92

Мортимер — 55

Мисс С. — 89

И так далее, пока не осталось три пары победителей. Потом я побил своего противника, юный Смит своего, и Томас — своего. Теперь нас осталось трое. Смит и я заняли места, и я начал игру. К концу первого кона у меня было минус десять, у Смита семь. Мне не везло и дальше. Когда я набрал пятьдесят семь, Смит имел девяносто семь, — еще три, и он бы выиграл. И тут счастье ему изменило. Несколько раз он нарвался на «минус 10», и ему так и не удалось оправиться. Выиграл я.

Следующая игра завершала турнир № 1.

Состязались мистер Томас и я. Ему выпало начинать, и он, так сказать, стал в боевую позицию. И так он стоял, нацелившись на диск, а судно медленно поднялось, потом медленно опустилось, опять поднялось и опять опустилось. Казалось, оно никогда не примет такого положении, какое устраивало бы мистера Томаса. Пароход снова содрогнулся, и когда он совсем уже готов был накрениться, мистер Томас нанес удар, и его диск лег точно в левый край клетки 10. (Аплодисменты.) Судья объявил плюс десять, а тот, кто вел счет, записал. Теперь в игру вступил я. Мой диск слегка задел диск мистера Томаса и... вылетел из поля. (Аплодисменты.)

Мистер Томас делает ход, — его второй диск ложится рядышком с первым, с правой его стороны. «Десятка плюс». (Бурные аплодисменты.)

Ударил я и... промахнулся. (Аплодисментов нет.)

Мистер Томас делает третий удар, и его диск ложится справа от первых двух. «Плюс десять!» (Гром аплодисментов.)

Итак, они лежали, три диска, бок о бок, в один ряд. Немыслимо было себе представить, что по ним можно промахнуться. Тем не менее я промахнулся. (Гробовое молчание.)

Мистер Томас посылает свой последний диск. Как это ни удивительно, он ложится рядышком с остальными, и именно справа от них, — четыре диска в один ряд. (Взрыв долгих несмолкаемых аплодисментов.)

Потом сыграл я, своим последним диском. И опять казалось, что промахнуться невозможно, нельзя не попасть в этот ряд — он был бы длиною в четырнадцать дюймов, даже если бы диски сдвинули, — а ведь между ними было расстояние, и ряд был еще длиннее. И все же я промахнулся! Наверное, сдали нервы.

Я готов утверждать, что в истории «лошадиного бильярда» не найдется подобного кона. Разве не было подвигом уложить в ряд в клетке 10 четыре диска? Это же было своего рода чудо. Промахнуться по ним — не меньшее чудо. Человек, который сумел бы загнать четыре диска в клетку 10, рождается раз в столетие; ну а такой, который не сумел бы их оттуда выбить, — и того реже. Тогда мне было стыдно за свою игру, но теперь, когда я о ней вспоминаю, мне думается, что это была тонкая игра и не всякий бы сумел так отличиться.

Мистеру Томасу везло до конца, он вышел в этой игре победителем, а там стал и чемпионом.

В одном менее солидном турнире я завоевал первенство и меня наградили уотерберийскими часами. Я положил их в чемодан. Девять месяцев спустя, в Южной Америке, в Претории, испортились мои прежние часы; я достал из чемодана уотерберийские, завел их, поставил по башенным на здании парламента — нить минут девятого, — возвратился в гостиницу и прилег отдохнуть после утомительной поездки по железной дороге. Парламентские часы обладали свойством, — чего я тогда не знал, — какого нет ни у одних часов в целом мире и не было бы и у этих, если бы их сделал человек нормальный: на половине каждого часа они отбивали все удары наступающего и в положенное время отбивали все их снова. Лежа в постели, я читал и покуривал, а когда сон уже смыкал мне веки и я собирался выключить свет, начали бить часы на башне, и я сосчитал — десять. Я взглянул на уотерберийские, чтобы проверить их ход. Они показывали половину десятого. Часы ценою в три доллара могли бы быть порасторопнее, подумал я, но решил, что виноват климат. Я перевел стрелку на полчаса вперед и, продолжая читать, ждал, что будет дальше. В десять башенные часы снова пробили десять. Уотерберийские показывали десять тридцать. Излишняя расторопность за такую цену, подумал я, и мне стало не по себе. Я перевел их на полчаса назад и опять ждал; я уже не мог не ждать, так как нервничал и злился, мою сонливость как рукой сняло. А потом башенные часы пробили одиннадцать. На уотерберийских было десять тридцать. Я уже довольно нетерпеливо перевел стрелки на полчаса вперед. Потом башенные часы снова пробили одиннадцать. Уотерберийские показывали одиннадцать тридцать. И тогда я хватил их об спинку кровати и вышиб из них дух, Наутро я пожалел об этом, когда узнал, в чем дело.

Но вернемся к пароходу.

Средний человек существо упрямое и порочное, а если нет, то уж во всяком случае он любит зло подшутить. Правда, тому, кого избрали мишенью, совершенно все равно: так или иначе, он обречен на муки. Окачивание палубы водой начинается ранним утром на всех судах, но как мало пароходов, где заботятся о том, чтобы предупредить пассажиров, разбудить их или послать стюарда закрыть иллюминаторы в каютах. Мойщикам палубы предоставлена полная свобода, и они ничуть не стесняются. Они с размаху выплескивают ведра воды за порт, вода течет в иллюминаторы и заливает одежду пассажиров, а частенько и их самих. Этот славный патриархальный обычай существовал и у нас, к тому же при исключительно благоприятных условиях: в зонах тропической жары к иллюминаторам в каютах прикрепляют цинковую штуку вроде совка, чтобы втягивать воздух и освежать помещение; этот совок втягивает и выплескиваемую за борт воду — целые потоки. Миссис И., больной женщине, врач рекомендовал спать на рундуке у иллюминатора, и стоило ей чуть заспаться и не успеть о себе позаботиться, как мойщики окатывали ее холодным душем.

А какое раздолье было малярам! Нашему кораблю предстоял месяц ремонта в доке Сиднея, тем не менее его постоянно подкрашивали то здесь, то там. Дамам вечно портили платья, но ни мольбы, ни угрозы не помогали, Случалось, какая-нибудь леди вздремнет после обеда на палубе вблизи вентилятора или чего-нибудь иного, не нуждающегося в покраске, а проснувшись, обнаруживает, что шутник маляр тихонько помазал этот предмет и сверху донизу забрызгал ее белое платье желтой масляной краской.

В этой безрассудной мазне офицеры корабля неповинны — виноват обычай. Еще во времена Ноя появился закон беспрестанно красить и прихорашивать суда во время плаванья; закон стал обычаем, а морские обычаи бессмертны. Этот обычай сохранится до тех пор, пока не высохнет море.

8 сентября, воскресенье. — Плывем с большим уклоном к югу и потому за день проходим только два градуса долготы. Сегодня утром мы были на 178° западней Гринвича и на 57° к западу от Сан-Франциско. Завтра подойдем к самому центру земного шара — 180° западной долготы и 180° восточной долготы.

И тогда мы потеряем день — нам придется вычеркнуть целый день из нашей жизни, и день этот безвозвратно погибнет. Мы все умрем на день раньше, чем нам было предначертано. На веки вечные мы будем на один день отставать. Всякий раз, когда мы скажем небожителям: «Какая сегодня прекрасная погода», нам не преминут возразить: «Но сейчас не сегодня, а завтра». Мы навсегда лишимся покоя и никогда не познаем истинной радости.

Назавтра. — Так оно и вышло. Вчера было 8 сентября, воскресенье; сегодня на доске около трапа написано: «10 сентября, вторник». В этом есть что-то жуткое. Очень неприятно. В самом деле, как подумаешь — ведь это почти немыслимо, совершенно невозможно. Когда мы пересекали 180-й меридиан, на корме, где сидела моя семья, было воскресенье, а на носу парохода, где сидел я, был вторник. Жена ела половинку свежего яблока 8-го числа, я ел вторую половинку в то же самое время, но уже 10-го, — и я заметил, что мой кусок яблока потерял свежесть. Возраст моей жены и дочери не изменился, а я, отойдя от них, в пять минут состарился на целые сутки. Их день простирался за ними через Тихий океан, Америку и Европу, огибая половину земного шара; мой день тянулся впереди меня, огибая вторую половину земли, пока оба не сошлись вместе. По своему объему и протяженности то были дни-колоссы; они явно были намного длиннее любого предыдущего дня нашей жизни. По сравнению с ними все прежние прожитые нами дни казались какими то съежившимися комочками. Очень заметна была разница в температуре обоих дней; день моей семьи был жарче моего — ведь он находился ближе к экватору.

В то мгновенье, когда мы пересекали Великий меридиан, в каюте третьего класса родился ребенок, — и вот извольте угадать, в какой день он родился? Медицинская сестра считает, что в воскресенье, врач говорит: во вторник. Ребенок никогда не узнает истинного дня своего рождения. Он обречен всю жизнь колебаться, не зная, какую из двух дат предпочесть, и разрешить свои сомнения ему не суждено. Такая неуверенность внесет сумятицу и непостоянство в его религиозные и политические воззрения, в его отношение к женщинам, в выбор профессии и во все остальное, подорвет его нравственные устои, сделает беднягу беспринципным и бесхарактерным и навсегда лишит возможности добиться успеха и жизни. Так думают все на корабле. Но и это еще не все, во веяном случае — не самое худшее. С нами вместе едет сказочно богатый пивовар, и всего десять дней назад он заявил, что, если ребенок родится в день его рождения, он подарит новорожденному десять тысяч долларов «на зубок». День рождения пивовара приходится на понедельник, 9 сентября!

Если бы все суда плыли в одном направлении, — я имею и виду на запад, — мир потерял бы уйму драгоценного времени: ведь на Великом меридиане все пассажиры и команды всех судов оставляют за бортом целые сутки. По счастью, не все суда плывут на запад — половина держит курс на восток, так что в конце концом ничего не теряется. Корабли, плывущие на восток, вылавливают брошенные дни и кладут их обратно в фонд мирового запаса времени; при этом они ничуть не хуже новых: соленая вода, как известно, предохраняет от порчи.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |